Basilique civile

fin IVe-début Ve sièclePrésentation

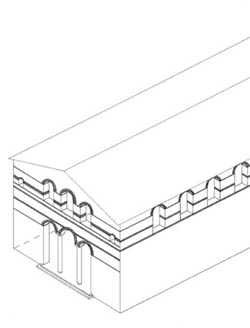

Restitution de l'ouest de l'édifice

Restitution de l'ouest de l'édifice

C'est la fonction que l'on prête à cette vaste construction rectangulaire trouvée dans les murs de l'actuel hôtel d'Arlatan.

Étudié et interprété à la fin du XXe siècle, elle relèverait d'un ultime remaniement urbain du centre monumental de la cité antique.

La basilique témoignerait ainsi de l'importance de la ville au Ve siècle, dernière capitale politique des Gaules et siège de la cour impériale.

Histoire

La basilique était déjà partiellement connue dès le XVIIe siècle, sans qu'on ne sut alors en établir la destination.

Dans les années 1960, d'autres vestiges importants furent mis au jour

A partir de 1990, à l'initiative de M. Heijmans, une étude archéologique plus systématique permis une restitution et une interprétation possibles.

On put ainsi écarter deux hypothèses : celle d'un édifice cultuel et celle d'un grenier.

Bien que la datation, en l'absence de fouilles plus approfondies, demeure hasardeuse, il faut plutôt y voir une salle de réception liée à la cour impériale.

Le monument présente en effet certaines similitudes avec l'Aula Palatina existant à Trèves.

Malgré sa proximité avec les thermes, on peut penser que sa construction est postérieure à l'époque de Constantin. Elle remonterait plutôt à la fin du IVe siècle ou début du siècle suivant.

Des éléments archéologiques épars, entre le Rhône et l'actuelle place du Forum, permettent de mettre en évidence l'émergence, à cette époque, d'un vaste centre monumental modifiant la trame urbaine précédente.

Ce renouveau urbanistique intervient à l'époque où Arles prend l'avantage sur Vienne. La basilique serait alors en rapport avec le transfert à Arles de la préfecture des Gaules, pour laquelle elle aurait servi de salle d'audience.

Les traces de restauration médiévale relevées laissent penser que les représentants du pouvoir franc, puis les comtes d'Arles ont pu en reconduire la fonction au-delà de la chute de l'Empire romain.

Dans les années 1960, d'autres vestiges importants furent mis au jour

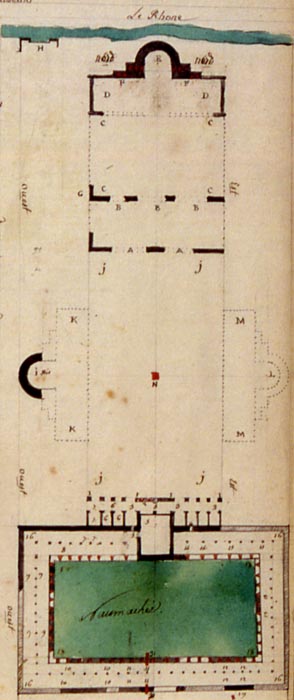

Centre monumental de l'Antiquité tardive

Centre monumental de l'Antiquité tardive

A partir de 1990, à l'initiative de M. Heijmans, une étude archéologique plus systématique permis une restitution et une interprétation possibles.

On put ainsi écarter deux hypothèses : celle d'un édifice cultuel et celle d'un grenier.

Bien que la datation, en l'absence de fouilles plus approfondies, demeure hasardeuse, il faut plutôt y voir une salle de réception liée à la cour impériale.

Le monument présente en effet certaines similitudes avec l'Aula Palatina existant à Trèves.

Malgré sa proximité avec les thermes, on peut penser que sa construction est postérieure à l'époque de Constantin. Elle remonterait plutôt à la fin du IVe siècle ou début du siècle suivant.

Des éléments archéologiques épars, entre le Rhône et l'actuelle place du Forum, permettent de mettre en évidence l'émergence, à cette époque, d'un vaste centre monumental modifiant la trame urbaine précédente.

Ce renouveau urbanistique intervient à l'époque où Arles prend l'avantage sur Vienne. La basilique serait alors en rapport avec le transfert à Arles de la préfecture des Gaules, pour laquelle elle aurait servi de salle d'audience.

Les traces de restauration médiévale relevées laissent penser que les représentants du pouvoir franc, puis les comtes d'Arles ont pu en reconduire la fonction au-delà de la chute de l'Empire romain.

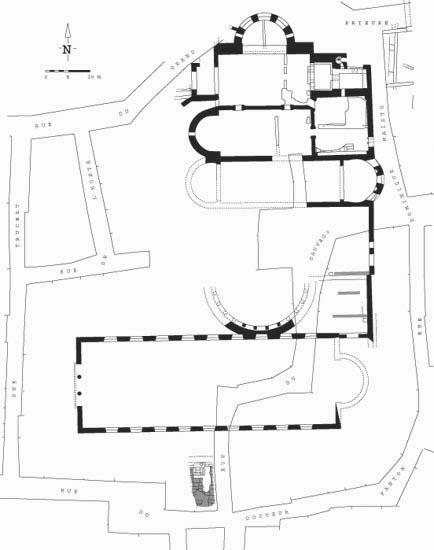

Localisation

Descriptif

Le bâtiment, d'orientation est-ouest, jouxte à angle droit le sud des thermes de Constantin, sans communication avec ceux-ci.

Il présente une vaste salle à nef unique, d'environ 20 m de large

Son élévation encore visible aujourd'hui atteint jusqu'à 15 m au-dessus du sol antique.

L'accès à l'édifice se faisait depuis le côté ouest par une triple porte séparée par des colonnes. L'une d'elles est encore en place.

Trois fenêtres, au-dessus de la porte, et neuf autres, percées dans les murs latéraux, éclairaient la salle.

Le côté est, bien qu'on en connaisse à ce jour aucune trace, se terminait probablement par une abside.

Montés pour l'essentiel en petit appareil régulier, les murs présentent dans les parties supérieures quelques arases de briques.

Dans les arcs des fenêtres, les claveaux sont alternativement en pierre et en brique.

L'extrémité est du mur sud de la basilique présente un petit appareil soigné, restauration possible datant du haut Moyen Age.

Il présente une vaste salle à nef unique, d'environ 20 m de large

Vue d'une des fenêtres

en place

Vue d'une des fenêtres

en place

dans l'hôtel d'Arlatan

Son élévation encore visible aujourd'hui atteint jusqu'à 15 m au-dessus du sol antique.

L'accès à l'édifice se faisait depuis le côté ouest par une triple porte séparée par des colonnes. L'une d'elles est encore en place.

Trois fenêtres, au-dessus de la porte, et neuf autres, percées dans les murs latéraux, éclairaient la salle.

Le côté est, bien qu'on en connaisse à ce jour aucune trace, se terminait probablement par une abside.

Montés pour l'essentiel en petit appareil régulier, les murs présentent dans les parties supérieures quelques arases de briques.

Dans les arcs des fenêtres, les claveaux sont alternativement en pierre et en brique.

L'extrémité est du mur sud de la basilique présente un petit appareil soigné, restauration possible datant du haut Moyen Age.