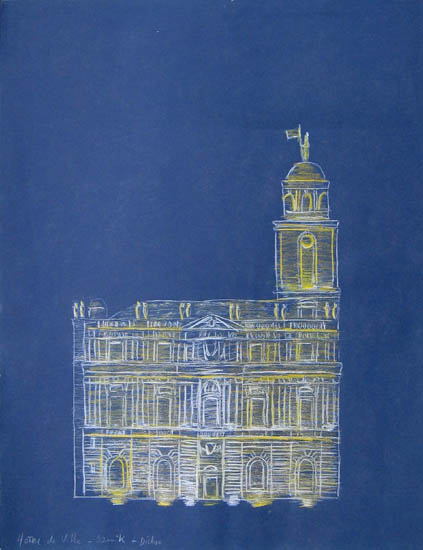

Hôtel de ville

1676Présentation

En plein cœur de la cité, symbole du pouvoir et témoin d’un siècle de magnificence, l’hôtel de ville clôt magistralement la perspective de la place de la République.

Achevé en 1676,

Il remplace une ancienne maison commune qui s’élevait entre la maison du roi (ancien palais des Podestats) et la tour de l’horloge que les édiles voulurent conserver.

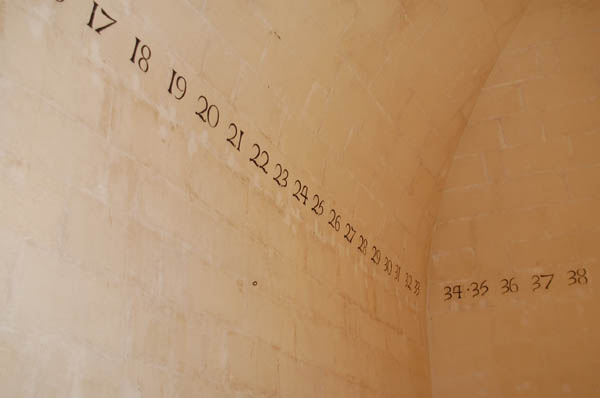

L’édifice est particulièrement admirable par la richesse de son décor, sculpté en grande partie par l’Arlésien Jean Dedieu, et par la voûte en berceaux de son vestibule, audace technique pour l’époque.

Il est pour l’essentiel classé Monument historique, et n’en demeure pas moins le siège des élus et d’une partie de l’administration municipale.

Achevé en 1676,

L'hôtel de ville aujourd'hui

L'hôtel de ville aujourd'hui

Il remplace une ancienne maison commune qui s’élevait entre la maison du roi (ancien palais des Podestats) et la tour de l’horloge que les édiles voulurent conserver.

L’édifice est particulièrement admirable par la richesse de son décor, sculpté en grande partie par l’Arlésien Jean Dedieu, et par la voûte en berceaux de son vestibule, audace technique pour l’époque.

Il est pour l’essentiel classé Monument historique, et n’en demeure pas moins le siège des élus et d’une partie de l’administration municipale.

Histoire

L’édification de l’hôtel de ville s’inscrit dans le contexte historique du « Grand siècle » et à la faveur d’un épisode particulièrement fastueux et opulent de l’histoire de la ville.

Il fallut cependant près de vingt ans pour que le projet voit le jour.

En 1657, le conseil de ville souhaita ériger un bel hôtel de ville à la place de la maison commune qui datait de la fin du Moyen Age, entre l’ancien palais des Podestats et la tour de l’horloge.

Divers projets proposés furent rejetés avant celui de l’Avignonnais La Valfenière en 1666, qui connut un début d’exécution, abandonnée en quelques mois.

Ce n’est qu’en 1673 que le projet définitif commença. Il émanait de l’architecte arlésien Jacques Peytret.

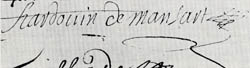

Cependant, Jules Hardouin-Mansart, de passage dans la ville, fut sollicité pour donner son avis, notamment sur la façon de voûter le vestibule. C’est à lui, en effet, que l’on doit ce chef d’œuvre de la stéréotomie (art de la taille des matériaux de construction). L’audace de la solution inquiétant quelque peu les consuls, le chantier fut un moment retardé.

L’architecte n’hésita pas, par ailleurs, à dissimuler entièrement la base de la tour de l’horloge derrière les façades nord et est.

Hormis quelques autres aménagements, le projet de Peytret pu être poursuivi et achevé en mars 1676.

Autographe de Jules Hardouin-Mansart

Autographe de Jules Hardouin-Mansart

Il fallut cependant près de vingt ans pour que le projet voit le jour.

En 1657, le conseil de ville souhaita ériger un bel hôtel de ville à la place de la maison commune qui datait de la fin du Moyen Age, entre l’ancien palais des Podestats et la tour de l’horloge.

Divers projets proposés furent rejetés avant celui de l’Avignonnais La Valfenière en 1666, qui connut un début d’exécution, abandonnée en quelques mois.

Ce n’est qu’en 1673 que le projet définitif commença. Il émanait de l’architecte arlésien Jacques Peytret.

Cependant, Jules Hardouin-Mansart, de passage dans la ville, fut sollicité pour donner son avis, notamment sur la façon de voûter le vestibule. C’est à lui, en effet, que l’on doit ce chef d’œuvre de la stéréotomie (art de la taille des matériaux de construction). L’audace de la solution inquiétant quelque peu les consuls, le chantier fut un moment retardé.

L’architecte n’hésita pas, par ailleurs, à dissimuler entièrement la base de la tour de l’horloge derrière les façades nord et est.

Hormis quelques autres aménagements, le projet de Peytret pu être poursuivi et achevé en mars 1676.

Localisation

Descriptif

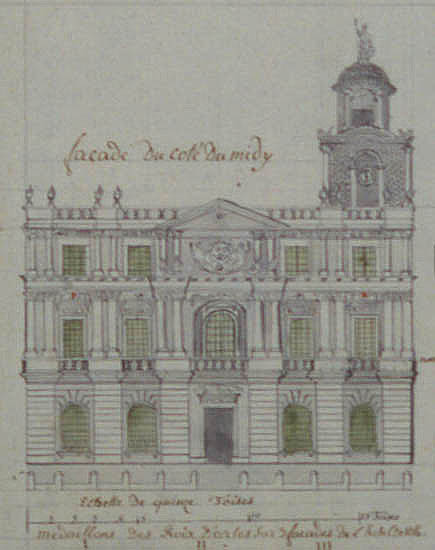

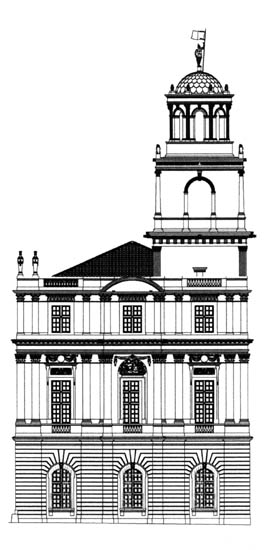

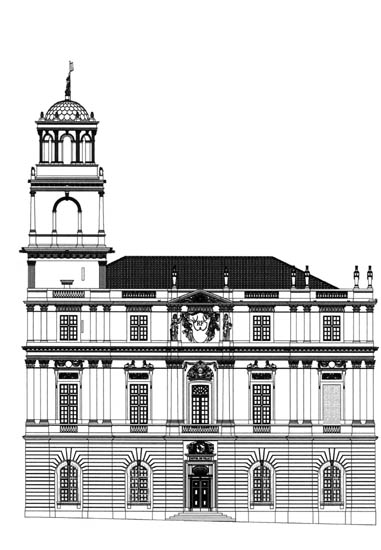

L’hôtel de Ville marque le triomphe du style classique.

Elevé sur trois niveaux, il présente un rez-de-chaussée traité comme un socle, avec un décor de bossages.

Le premier étage,

Le deuxième étage est dominé par un fronton central où figure un soleil, symbole de Louis XIV, un décor de balustres et de pots-à-feu.

La voûte plate du vestibule est formée de deux berceaux perpendiculaires d’inégales largeurs et de lunettes en anse de panier. Elle retombe sur chacun des côtés du vestibule sur des doubles colonnes.

Le départ de l’escalier d’honneur qui conduit à la salle du conseil, est encadré par deux lions de pierre sculptés par Jean Dedieu, sculpteur arlésien, qui réalisa l’essentiel du décor, tant intérieur qu’extérieur. Une partie de celui-ci a disparu à la Révolution.

La salle du conseil a conservé un très beau décor de boiseries du XVIIIe siècle réalisé par Laurent Bondon à qui l’on doit aussi le plafond.

Les médaillons dont il est paré, peints par Mandon de Cazan, représentent les monuments antiques d’Arles. Les ornements en relief furent exécutés par Antoine Reynaud.

Au-dessus des lambris sont dressés des pilastres cannelés encadrant les trophées. Les cadres qui ornent la salle sont intégrés dans les boiseries et présentent des peintures de Jean Roche (vers 1920).

Elevé sur trois niveaux, il présente un rez-de-chaussée traité comme un socle, avec un décor de bossages.

Le premier étage,

Elévation de la façade

Elévation de la façade

sud de l'hôtel de ville

Le deuxième étage est dominé par un fronton central où figure un soleil, symbole de Louis XIV, un décor de balustres et de pots-à-feu.

La voûte plate du vestibule est formée de deux berceaux perpendiculaires d’inégales largeurs et de lunettes en anse de panier. Elle retombe sur chacun des côtés du vestibule sur des doubles colonnes.

Le départ de l’escalier d’honneur qui conduit à la salle du conseil, est encadré par deux lions de pierre sculptés par Jean Dedieu, sculpteur arlésien, qui réalisa l’essentiel du décor, tant intérieur qu’extérieur. Une partie de celui-ci a disparu à la Révolution.

La salle du conseil a conservé un très beau décor de boiseries du XVIIIe siècle réalisé par Laurent Bondon à qui l’on doit aussi le plafond.

Les médaillons dont il est paré, peints par Mandon de Cazan, représentent les monuments antiques d’Arles. Les ornements en relief furent exécutés par Antoine Reynaud.

Au-dessus des lambris sont dressés des pilastres cannelés encadrant les trophées. Les cadres qui ornent la salle sont intégrés dans les boiseries et présentent des peintures de Jean Roche (vers 1920).

Restauration

Croûte noire sur la pierre

Croûte noire sur la pierre

avant restauration

Au XXe siècle, l’effort porta principalement sur les toitures, l’escalier d’honneur et le vestibule.

En 2003 débute la restauration des façades, à commencer par celle qui clôt la place de la République (façade sud).

Les divers matériaux de l’édifice sont en effet dégradés par diverses causes, principalement érosion éolienne et pluviale, pollution atmosphérique et déjections de pigeons.