Eglise Saint-Césaire

1450Présentation

Ancienne chapelle du couvent des Grands-Augustins, Saint-Césaire reste aujourd’hui la seule église encore consacrée du quartier de la Roquette.

De style gothique méridional, elle date du

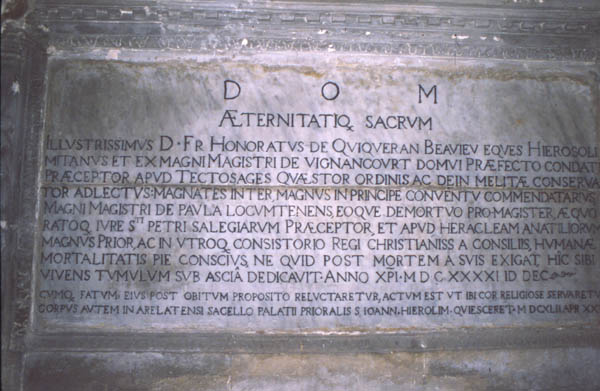

Elle abrite notamment le tombeau de Quiqueran de Beaujeu, grand prieur de l’ordre de Malte au XVIIe siècle.

Sa vocation de paroisse de mariniers se retrouve dans certaines œuvres qu’elle contient, dont certaines proviennent des deux autres anciennes églises paroissiales du quartier, Saint-Laurent et Sainte-Croix.

Son vocable de Saint-Césaire, évêque d’Arles au VIe siècle, ne date que de 1839, lors de son rétablissement au culte.

De style gothique méridional, elle date du

Façade de l'église Saint-Césaire

Façade de l'église Saint-Césaire

Elle abrite notamment le tombeau de Quiqueran de Beaujeu, grand prieur de l’ordre de Malte au XVIIe siècle.

Sa vocation de paroisse de mariniers se retrouve dans certaines œuvres qu’elle contient, dont certaines proviennent des deux autres anciennes églises paroissiales du quartier, Saint-Laurent et Sainte-Croix.

Son vocable de Saint-Césaire, évêque d’Arles au VIe siècle, ne date que de 1839, lors de son rétablissement au culte.

Histoire

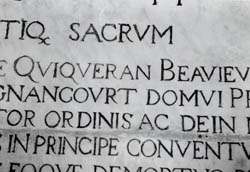

Extrait de l'inscription tombalede

Extrait de l'inscription tombalede

Quiqueran de Beaujeu

Construite en 1450, l’église de leur couvent fut agrandie successivement en 1492 et 1511.

Un incendie survenu au début du XVIIe siècle entraîna la suppression des deux premières travées.

Vendue sous la Révolution comme bien national, la municipalité décida son rachat en 1827, ce qui fut fait en 1839.

C’est alors qu’elle fut rétablie au culte sous le vocable de Saint-Césaire, dont les reliques furent déposées dans les années 1980.

C’est dans cette église que se déroule à Noël la messe de minuit des bergers.

Localisation

Descriptif

La construction initiale de l’édifice, en 1450, relève du style gothique méridional.

La façade, modifiée au XIXe siècle, laisse nettement apparaître sur ses ailes latérales la suppression

Prés de l’église, on peut encore apercevoir les vestiges du cloître des Grands-Augustins.

A l’intérieur, l’édifice se compose d’une nef à quatre travées voûtées sur ogive, flanquée de chapelles latérales.

Le chœur, transformé au début du XIXe siècle, est couvert d’une coupole octogonale à lanternon (XVIIe siècle).

L’église a récupéré des éléments du mobilier des deux autres églises du quartier, supprimées à la Révolution.

Ainsi, au fond du chœur, est placé l’ancien tableau du maître-autel de Saint-Laurent peint par Trophime Bigot en 1638.

Saint-Césaire est la seule église arlésienne à conserver les dalles de sol d’origine avec blasons et épitaphes funéraires.

En 1866 l’édifice fut doté d’un orgue de tribune en fond de nef, de François Mader, le seul utilisable que possède Arles aujourd’hui.

Cet instrument, remplaçant un plus ancien, est doté d’un buffet néogothique avec trois tourelles et pinacles.

Les vitraux historiés portent la mention Guilbert d’Anelle, 1875, Avignon.

La façade, modifiée au XIXe siècle, laisse nettement apparaître sur ses ailes latérales la suppression

Intérieur de la nef

Intérieur de la nef

Prés de l’église, on peut encore apercevoir les vestiges du cloître des Grands-Augustins.

A l’intérieur, l’édifice se compose d’une nef à quatre travées voûtées sur ogive, flanquée de chapelles latérales.

Le chœur, transformé au début du XIXe siècle, est couvert d’une coupole octogonale à lanternon (XVIIe siècle).

L’église a récupéré des éléments du mobilier des deux autres églises du quartier, supprimées à la Révolution.

Ainsi, au fond du chœur, est placé l’ancien tableau du maître-autel de Saint-Laurent peint par Trophime Bigot en 1638.

Saint-Césaire est la seule église arlésienne à conserver les dalles de sol d’origine avec blasons et épitaphes funéraires.

En 1866 l’édifice fut doté d’un orgue de tribune en fond de nef, de François Mader, le seul utilisable que possède Arles aujourd’hui.

Cet instrument, remplaçant un plus ancien, est doté d’un buffet néogothique avec trois tourelles et pinacles.

Les vitraux historiés portent la mention Guilbert d’Anelle, 1875, Avignon.