Cirque romain

149Présentation

Le plus vaste monument romain, le cirque, ne pouvait trouver sa place qu’en dehors de la ville.

C’est au sud-ouest de la cité, au bord du Rhône, qu’il fut édifié au IIe siècle.

Il

Sa construction n’a pas du être aisée. Compte tenu de la nature instable du terrain, il du être édifié sur des milliers de pieux en bois.

De ses matériaux et décorations, dispersées à la fin de l’Empire, il ne reste que peu de pièces.

Certaine ont servi de réemploi, quelques unes sont exposées au musée départemental Arles antique.

Son plus somptueux ornement est cependant fort célèbre : il s’agit de l’obélisque installé au XVIIe siècle devant l’hôtel de ville.

C’est au sud-ouest de la cité, au bord du Rhône, qu’il fut édifié au IIe siècle.

Il

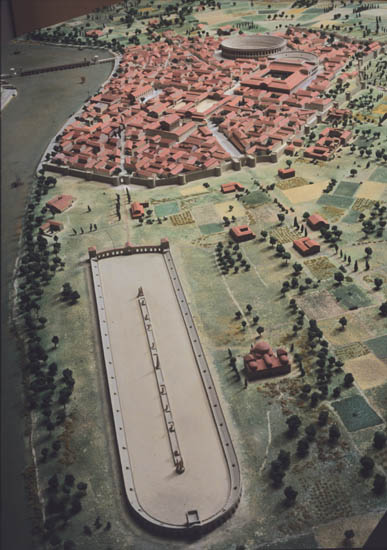

Le cirque représenté sur la

Le cirque représenté sur la

maquette de l'Arles antique

Sa construction n’a pas du être aisée. Compte tenu de la nature instable du terrain, il du être édifié sur des milliers de pieux en bois.

De ses matériaux et décorations, dispersées à la fin de l’Empire, il ne reste que peu de pièces.

Certaine ont servi de réemploi, quelques unes sont exposées au musée départemental Arles antique.

Son plus somptueux ornement est cependant fort célèbre : il s’agit de l’obélisque installé au XVIIe siècle devant l’hôtel de ville.

Histoire

Le cirque romain d’Arles a été édifié en 149 après J.-C., représentant la plus importante extension urbaine de cette époque.

Cette datation montre que les aménagements de l’époque

Une refonte drastique de l’édifice eu lieu au IVe siècle. Les fouilles ont montré que la spina avait été détruite en partie puis restructurée avec un nouveau décor de plaquage de marbre et un obélisque.

De petites habitations apparaissent autour du cirque et dans les alvéoles au Ve siècle, alors que des courses ont encore lieu.

Au milieu du VIe siècle le monument sera détruit lorsqu’on eut besoin de ses pierres pour renforcer les murailles de la ville.

Les crues du Rhône auront tôt fait de recouvrir le site d’alluvions, et les vestiges du cirque ne seront exhumés qu’au XVIIe et XIXe siècle, avant d’être plus profondément fouillées au XXe siècle.

Cette datation montre que les aménagements de l’époque

Représentation sculptée d'un char

Représentation sculptée d'un char

Une refonte drastique de l’édifice eu lieu au IVe siècle. Les fouilles ont montré que la spina avait été détruite en partie puis restructurée avec un nouveau décor de plaquage de marbre et un obélisque.

De petites habitations apparaissent autour du cirque et dans les alvéoles au Ve siècle, alors que des courses ont encore lieu.

Au milieu du VIe siècle le monument sera détruit lorsqu’on eut besoin de ses pierres pour renforcer les murailles de la ville.

Les crues du Rhône auront tôt fait de recouvrir le site d’alluvions, et les vestiges du cirque ne seront exhumés qu’au XVIIe et XIXe siècle, avant d’être plus profondément fouillées au XXe siècle.

Localisation

Descriptif

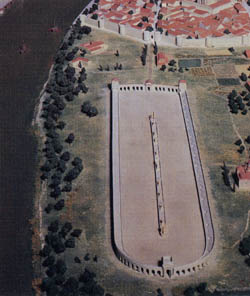

Le cirque d’Arles mesurait 450 mètres des long et 101 mètres de large.

Il comportait des gradins pouvant accueillir 20 000 spectateurs, et une vaste arène damée, dotée d’une longue séparation

Celle-ci, décorée de sculptures et de bassins se terminait à ces deux extrémités par des bornes (ou metae) que les concurrents s’efforçaient de passer au plus près.

La piste était entourée par un mur (le podium), suffisamment haut pour protéger les spectateurs.

Les gradins reposaient sur une structure architecturale modulaire de chambres fermées par des voûtes rampantes, assez proche de celle d’un amphithéâtre.

En raison de l’instabilité du sol argileux, de savantes fondations furent nécessaires. Elles se composaient de 30 000 pieux de bois longs de 2 à 3m50.

Aujourd’hui, seuls demeurent visibles en contrebas du musée, des restes de la substruction de la cavea (gradins), de l’extérieur de la spendone, partie arrondie du cirque.

Il comportait des gradins pouvant accueillir 20 000 spectateurs, et une vaste arène damée, dotée d’une longue séparation

Maquette du cirque romain

Maquette du cirque romain

Celle-ci, décorée de sculptures et de bassins se terminait à ces deux extrémités par des bornes (ou metae) que les concurrents s’efforçaient de passer au plus près.

La piste était entourée par un mur (le podium), suffisamment haut pour protéger les spectateurs.

Les gradins reposaient sur une structure architecturale modulaire de chambres fermées par des voûtes rampantes, assez proche de celle d’un amphithéâtre.

En raison de l’instabilité du sol argileux, de savantes fondations furent nécessaires. Elles se composaient de 30 000 pieux de bois longs de 2 à 3m50.

Aujourd’hui, seuls demeurent visibles en contrebas du musée, des restes de la substruction de la cavea (gradins), de l’extérieur de la spendone, partie arrondie du cirque.