Eglise Saint-Blaise

XIIePrésentation

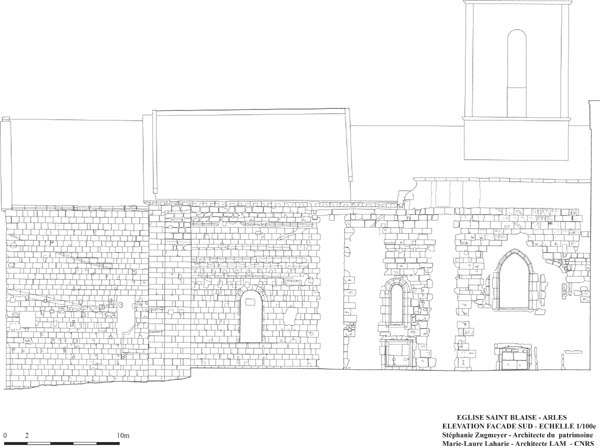

Façade de l'église

Façade de l'église

En effet, elle fut édifiée principalement en trois étapes, à partir du XIIe siècle, mais a révélé néanmoins des vestiges antérieurs.

Désaffectée à la Révolution, elle connut divers usages utilitaires, avant d’être fouillée en 1972 et 1982.

Aujourd’hui, elle est reconnue comme un lieu patrimonial d’intérêt considérable, qui pourra être mis en valeur dans le projet actuellement à l’étude concernant l’enclos Saint-Césaire.

Histoire

La construction de l’église Saint-Blaise intervient dans le contexte d’une abbaye Saint-Césaire florissante, et de la renaissance médiévale que connaît la ville.

Elle s’est effectuée

La première, vers le milieu du XIIe siècle, comprend une abside –aujourd’hui disparue- un transept, une première travée voûtée en plein cintre et un clocher.

Une seconde travée, voûtée en arc brisé, apparaît sur toute la largeur, à la fin du même siècle.

Un siècle plus tard on agrandit l’église d’une troisième travée à nef unique.

Au XIVe siècle, une fenêtre est aménagée au-dessus de l’entrée, et au XVIIe, les sols sont relevés et le porche de la façade occidentale refait.

Abandonné et vendu comme bien national à la Révolution, l’édifice abrita un temps la confrérie des Pénitents gris.

Il connut ensuite divers usages utilitaires : cabaret, dépôt de pompes funèbres,… avant d’être fouillé à partir de 1972.

Elle s’est effectuée

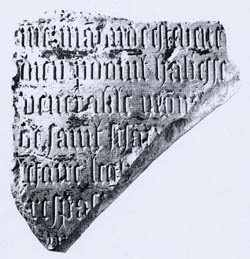

Fragment d'épitaphe d'une abesse

Fragment d'épitaphe d'une abesse

enterrée dans l'église

La première, vers le milieu du XIIe siècle, comprend une abside –aujourd’hui disparue- un transept, une première travée voûtée en plein cintre et un clocher.

Une seconde travée, voûtée en arc brisé, apparaît sur toute la largeur, à la fin du même siècle.

Un siècle plus tard on agrandit l’église d’une troisième travée à nef unique.

Au XIVe siècle, une fenêtre est aménagée au-dessus de l’entrée, et au XVIIe, les sols sont relevés et le porche de la façade occidentale refait.

Abandonné et vendu comme bien national à la Révolution, l’édifice abrita un temps la confrérie des Pénitents gris.

Il connut ensuite divers usages utilitaires : cabaret, dépôt de pompes funèbres,… avant d’être fouillé à partir de 1972.

Localisation

Descriptif

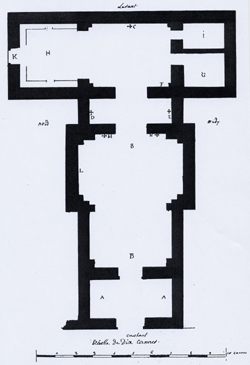

Le bâtiment actuel conserve les traces de ses diverses adjonctions et aménagements.

La partie la plus ancienne présente un transept non saillant comprenant deux absidioles voûtées en cul-de-four.

La croisée montre une voûte en arc de cloître.

Séparée du chœur par deux larges piliers cruciformes, une courte travée de nef voûtée en plein cintre est épaulée par des collatéraux très exigus.

La deuxième partie, dans une architecture plus simple voit la disparition des deux étroits collatéraux.

Enfin la troisième travée, légèrement moins large, présente à la naissance de la voûte des vases acoustiques destinés réduire les effets d’écho de la nef.

La seule pièce de mobilier qui a pu parvenir jusqu’à nous est un maître-autel en bois doré peint, actuellement déposé à l’église Notre-Dame-de-la-Major.

La partie la plus ancienne présente un transept non saillant comprenant deux absidioles voûtées en cul-de-four.

Plan de 1'église en 1789

Plan de 1'église en 1789

La croisée montre une voûte en arc de cloître.

Séparée du chœur par deux larges piliers cruciformes, une courte travée de nef voûtée en plein cintre est épaulée par des collatéraux très exigus.

La deuxième partie, dans une architecture plus simple voit la disparition des deux étroits collatéraux.

Enfin la troisième travée, légèrement moins large, présente à la naissance de la voûte des vases acoustiques destinés réduire les effets d’écho de la nef.

La seule pièce de mobilier qui a pu parvenir jusqu’à nous est un maître-autel en bois doré peint, actuellement déposé à l’église Notre-Dame-de-la-Major.

Restauration

Les fouilles de 1972 et 1982 ont mis au jour les niveaux de sols correspondants aux différents états de l’église, remblayée à la Révolution.

Au fond de l’église se trouve un sol en béton

Il est précédé, à l’ouest, par un dallage en calcaire aménagé autour d’un espace carré non dallé, et pourvu de colonnes aux angles.

L’interprétation de cet aménagement antérieur à l’édifice roman reste obscure, en l’absence de fouilles plus poussées.

Un sondage profond a par ailleurs montré des traces d’une occupation préromaine.

Dans l’église, se trouve le couvercle d’un sarcophage datable du milieu du VIe siècle grâce au chrisme (monogramme du Christ) sculpté sur l’un des côtés.

Trouvé en 1945 sous le sol du croisillon nord, il a été attribué au tombeau de l’évêque Césaire, dont l’église a conservé les reliques jusqu’à la Révolution.

Au fond de l’église se trouve un sol en béton

Intérieur de l'église déblayée

Intérieur de l'église déblayée

Il est précédé, à l’ouest, par un dallage en calcaire aménagé autour d’un espace carré non dallé, et pourvu de colonnes aux angles.

L’interprétation de cet aménagement antérieur à l’édifice roman reste obscure, en l’absence de fouilles plus poussées.

Un sondage profond a par ailleurs montré des traces d’une occupation préromaine.

Dans l’église, se trouve le couvercle d’un sarcophage datable du milieu du VIe siècle grâce au chrisme (monogramme du Christ) sculpté sur l’un des côtés.

Trouvé en 1945 sous le sol du croisillon nord, il a été attribué au tombeau de l’évêque Césaire, dont l’église a conservé les reliques jusqu’à la Révolution.