Chabourlet

Présentation

L’urbanisation du quartier Chabourlet, au sud du centre ville, intervient au XXe siècle. Il s’inscrit dans un contexte d’essor démographique et profite des incitations à l’accession à la propriété,

Il se caractérise par un habitat particulièrement soigné, mêlant construction traditionnelle, nouveaux matériaux, et normes de confort et d’hygiène modernes.

Son lotissement ayant couru sur quelque quatre vingt ans, on y observe un exemple parfois pittoresque, et souvent hétérogène, de l’évolution du pavillon populaire et bourgeois au XXe siècle. On peut y lire également les différences de classes, de la sobre maison ouvrière à la villa dont l’architecture cossue n’exclut pas la prétention ostentatoire.

Chabourlet demeure aujourd’hui un quartier résidentiel fort prisé, avec jardins et garages, à proximité du centre ancien.

Villas, rue Emile-Zola

Villas, rue Emile-Zola

Il se caractérise par un habitat particulièrement soigné, mêlant construction traditionnelle, nouveaux matériaux, et normes de confort et d’hygiène modernes.

Son lotissement ayant couru sur quelque quatre vingt ans, on y observe un exemple parfois pittoresque, et souvent hétérogène, de l’évolution du pavillon populaire et bourgeois au XXe siècle. On peut y lire également les différences de classes, de la sobre maison ouvrière à la villa dont l’architecture cossue n’exclut pas la prétention ostentatoire.

Chabourlet demeure aujourd’hui un quartier résidentiel fort prisé, avec jardins et garages, à proximité du centre ancien.

Histoire

Les premières traces d’habitat dans la partie nord de cette zone de la ville date de l’époque ligure, comme l’ont révélé les fouilles du jardin d’hiver (actuel parking des Lices), de l’esplanade

Chabourlet apparaît pour la première fois, situé entre le canal de Craponne et celui du Vigueirat, sur les plans du Cadastre Napoléonien (1830). Il tient son nom d’un maréchal-ferrant y ayant son mas, rare construction au coeur d’un paysage encore essentiellement rural et partiellement marécageux.

Son urbanisation n’interviendra qu’au début du XXe siècle, l’essor démographique de la révolution industrielle du siècle précédent ayant été absorbé principalement par les extensions urbaines vers le nord et l’est. Le boulevard Emile-Zola, dont le nom apparaît en 1903, en est la première voie lotie.

Dans l’entre deux guerres, l’extension des nouveaux faubourgs est due également à la loi Loucheur (1928) qui favorise l’accession à la propriété privée, au profit principalement des classes moyennes, mais aussi des ouvriers des ateliers ferroviaires. Cependant, les problèmes de voirie, d’éclairage, de salubrité et d’adduction suscitent le mécontentement des premiers habitants.

C’est à partir de 1930, que l’initiative privée est relayée par les pouvoirs publics et que le quartier se dote d’équipements collectifs (notamment collèges Ampère et Lycée Pasquet). Il voit aussi l’apparition de maisons plus riches à l’intention d’une nouvelle bourgeoisie, et prend ainsi la physionomie qu’on lui connaît aujourd’hui. Les constructions se poursuivront encore sur une trentaine d’années.

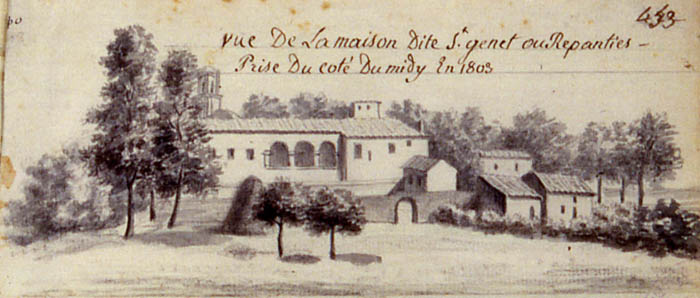

Le nord du quartier avant son urbanisation,

Le nord du quartier avant son urbanisation,

sur un plan de 1871

Chabourlet apparaît pour la première fois, situé entre le canal de Craponne et celui du Vigueirat, sur les plans du Cadastre Napoléonien (1830). Il tient son nom d’un maréchal-ferrant y ayant son mas, rare construction au coeur d’un paysage encore essentiellement rural et partiellement marécageux.

Son urbanisation n’interviendra qu’au début du XXe siècle, l’essor démographique de la révolution industrielle du siècle précédent ayant été absorbé principalement par les extensions urbaines vers le nord et l’est. Le boulevard Emile-Zola, dont le nom apparaît en 1903, en est la première voie lotie.

Dans l’entre deux guerres, l’extension des nouveaux faubourgs est due également à la loi Loucheur (1928) qui favorise l’accession à la propriété privée, au profit principalement des classes moyennes, mais aussi des ouvriers des ateliers ferroviaires. Cependant, les problèmes de voirie, d’éclairage, de salubrité et d’adduction suscitent le mécontentement des premiers habitants.

C’est à partir de 1930, que l’initiative privée est relayée par les pouvoirs publics et que le quartier se dote d’équipements collectifs (notamment collèges Ampère et Lycée Pasquet). Il voit aussi l’apparition de maisons plus riches à l’intention d’une nouvelle bourgeoisie, et prend ainsi la physionomie qu’on lui connaît aujourd’hui. Les constructions se poursuivront encore sur une trentaine d’années.

Localisation