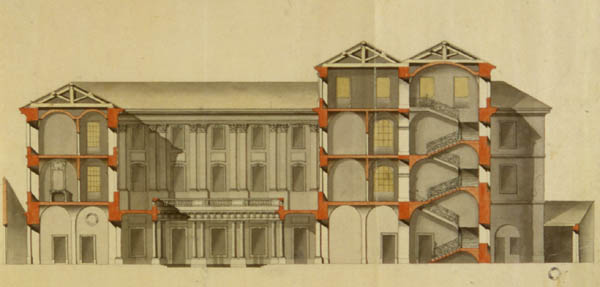

Monastère Saint-Maur-de-Montmajour

vers 1730Présentation

Les vestiges de l'abbaye vue d'avion

Les vestiges de l'abbaye vue d'avion

Il s’inscrit dans le contexte d’une « reprise en main » de la communauté monastique par la congrégation de Saint-Maur, qui voudra traduire dans une architecture grandiose et majestueuse, la renaissance spirituelle et matérielle de l’abbaye de Montmajour.

L’existence de ce véritable palais sera pourtant éphémère.

Les vicissitudes de l’histoire, dès la fin du XVIIIe siècle, en feront un ensemble de ruines dans lequel il est difficile de reconnaître ce qui fut le plus grand ensemble mauriste du sud-est de la France.

Histoire

Au XVIIe siècle, la décadence de l’abbaye est telle que l’archevêque d’Arles fait appel, pour procéder à la rénovation spirituelle et matérielle de l’abbaye, à la congrégation nouvellement

Ainsi, et malgré l’opposition farouche des moines et des Arlésiens, celle-ci prend possession du lieu en 1639.

La première pierre du nouveau monastère est posée en 1703, sous la direction de l’avignonnais Pierre Mignard. La communauté peut s’y installer quelque douze ans plus tard.

En 1726, un important incendie ruine le nouvel édifice. Mignard étant mort l’année précédente, la reconstruction est aussitôt confiée à Jean-Baptiste Franque, le plus célèbre architecte avignonnais de la période classique.

Le magnifique palais monastique, ainsi qu’on a pu le nommer, connut cependant une brève existence. Le dernier abbé commanditaire étant tombé en disgrâce, l’établissement fut sécularisé en 1786 par Louis XVI.

La communauté ne comptait plus alors que quelques moines et peu après, à la mise en vente comme bien national, elle était déjà pratiquement dispersée.

Le monastère classique fut particulièrement malmené après la Révolution. Il servit de carrière de pierre et de nombreux matériaux, décors et mobiliers furent dispersés.

Progressivement acquis par l’Etat, le monument ne commencera vraiment à être restauré qu’à la fin du XXe siècle, après que l’occupation allemande l’ait encore plus dégradé.

L'état des bâtimentsphotographiés

L'état des bâtimentsphotographiés

vers 1855

Ainsi, et malgré l’opposition farouche des moines et des Arlésiens, celle-ci prend possession du lieu en 1639.

La première pierre du nouveau monastère est posée en 1703, sous la direction de l’avignonnais Pierre Mignard. La communauté peut s’y installer quelque douze ans plus tard.

En 1726, un important incendie ruine le nouvel édifice. Mignard étant mort l’année précédente, la reconstruction est aussitôt confiée à Jean-Baptiste Franque, le plus célèbre architecte avignonnais de la période classique.

Le magnifique palais monastique, ainsi qu’on a pu le nommer, connut cependant une brève existence. Le dernier abbé commanditaire étant tombé en disgrâce, l’établissement fut sécularisé en 1786 par Louis XVI.

La communauté ne comptait plus alors que quelques moines et peu après, à la mise en vente comme bien national, elle était déjà pratiquement dispersée.

Le monastère classique fut particulièrement malmené après la Révolution. Il servit de carrière de pierre et de nombreux matériaux, décors et mobiliers furent dispersés.

Progressivement acquis par l’Etat, le monument ne commencera vraiment à être restauré qu’à la fin du XXe siècle, après que l’occupation allemande l’ait encore plus dégradé.

Localisation

Descriptif

Les multiples tourments que connut l’édifice et l’état extrêmement lacunaire dans lequel il nous est parvenu, en compliquent singulièrement la lisibilité.

La compréhension en appartient

En l’état, et avant le déblaiement relativement récent, le monastère ne présentait plus que des traces de murs et de fondations dans sa partie occidentale, et des vestiges de salles dans sa partie médiane.

Par contre les bâtiments orientaux avaient conservé trois façades et cinq niveaux partiels. Enfin, des vingt-huit fenêtres de la façade sud, seuls quatre subsistent aujourd’hui.

On retiendra cependant que le monastère Saint-Maur fut l’un des plus beaux, par son architecture, la richesse de son ameublement et sa précieuse collection de manuscrits et livres.

Edifié sur la terrasse méridionale de la colline de Montmajour, son plan primitif, extrêmement ambitieux, ne fut cependant jamais terminé.

Le monument se présentait comme un véritable palais, au cadre grandiose et fonctionnel, inspiré de l’architecture civile de la période classique.

La compréhension en appartient

La façade sud du monastère dessinéepar

La façade sud du monastère dessinéepar

Pierre Véran à la fin du XIXe siècle

En l’état, et avant le déblaiement relativement récent, le monastère ne présentait plus que des traces de murs et de fondations dans sa partie occidentale, et des vestiges de salles dans sa partie médiane.

Par contre les bâtiments orientaux avaient conservé trois façades et cinq niveaux partiels. Enfin, des vingt-huit fenêtres de la façade sud, seuls quatre subsistent aujourd’hui.

On retiendra cependant que le monastère Saint-Maur fut l’un des plus beaux, par son architecture, la richesse de son ameublement et sa précieuse collection de manuscrits et livres.

Edifié sur la terrasse méridionale de la colline de Montmajour, son plan primitif, extrêmement ambitieux, ne fut cependant jamais terminé.

Le monument se présentait comme un véritable palais, au cadre grandiose et fonctionnel, inspiré de l’architecture civile de la période classique.

Restauration

Evenement

Visite

Partiellement visible de l’extérieur.Horaires d’ouverture et tarifs : s'adresser au 33 (0)4 90 54 64 17.